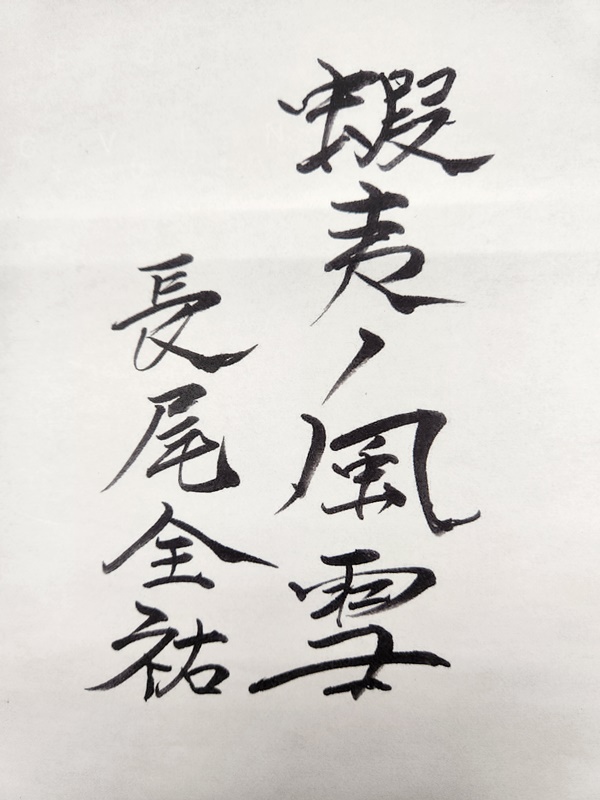

蝦夷ノ風雪 第一章

蝦夷ノ風雪 一章

長尾 全祐

文化三年(1806年)冬、南部藩の御用船が厳寒の下、江差の湾に錨を降ろしていた。数日来の時化(しけ)で江差の沖は鉛色の雲が低く垂れ、青黒さを益した海は牙をむき、吠えるが如く横殴りの吹雪と波で、船の航行を阻んでいた。それは正に蝦夷地の厳しい冬の海だった。南部藩御用係山田左衛門以下百名の配下は、組頭山田と共に、下役の下級武士二十名、さらに海をものともせず船に猛た腕達者の剛の船乗り達で、中でも船頭の文造は、男気のある一本筋の頼りになる人物であった。

江差は少し沖側に鴎島があって、時化を抑えてくれる天然の良港をなしていた。その鴎島であるが、カモメが翼を広げたような大きな島で、今は船揚場とか、公園、道路が整備され、江差市街地にと繋がっている。

江戸時代末に活躍し、函館(箱館/明治2年~3年)戦争で江差の沖に沈没した新生開陽丸も繋留されていて、夏になると新緑の地上に、海に鴎が天空高く低く戯れ、青い空に青い海と、その景観は人々を和ませてくれる。現在は総て防波堤で繋がっているが、江戸時代には時化を避けるのに最良の港であった。

多くの千石船が往来し、北前船の寄港地として大変な賑わいを見せていたのである。年中それは絶える事はなかった。それほどの繁栄と賑わいの江差であった。番屋は鰊漁で活気をなし、商屋は商いで発展し、それは正に江差の喜びであった。内地からは米・雑穀類・味噌・醤油・酒類・織物など多くの産物が、江差を経て北前船で蝦夷の各地に運ばれていた。江差からは蝦夷の特産物の鰊・数の子・塩鮭・昆布・干し鮑・ホッケの塩物・鱈の乾物などが北前船により運ばれていた。

寛永の昔より江差は栄に栄えていたのである。南部藩の御用船もここに関係していたのであった。その山田左衛門も、それだけ藩の信頼が厚かったのである。現在でも当時繫栄した豪商横山家の建造物が保存されていて、町の文化財となっている。

遠い昔より地元で唄われて来た江差追分は、何とも言えぬ朗々たる響き、天にも届くばかりの声量と、遠く蝦夷の山々を望み、雪に煙る荒海を望み、それら住民の哀愁と共に、北の果ての厳しい蝦夷地の風土、風雪に耐えた和人の祈りであり、生きる希望の唄であった。海の男ヤン衆が荒海を物ともせず板子一枚地獄と、それら多くの名もなき海人の心の中にも深く根差した蝦夷地江差の心唄であった。

今日、民謡として、それは今でも人々の心を打つ。山田左衛門が口を開いた。「船頭、陸(おか)さ上がるべー」文造が返事をする。「そうだすのおーこの大スケだすのおー山田様そんだば一時陸さ上すべかやー」話が決まり、小船を降ろし少人数毎に上陸した。船宿に着くと主人が出迎えた。「主人(あるじ)、すばらく世話さなるぞうー」主人が返事をされ、「これはこれは南部様暫くで御座いましたなあー、さあさー奥へお上がり下さいませ。大時化の中大変御苦労なさいましたなあー。」

山田が話す、「大時化だばどうすることも出来ねー、まあー少す様子ば見るべえーなあー船頭―」船頭が頭で返事し空を仰ぐ、主人がそうで御座います。

「なあー、山田、まあーしょうがあんめえー、主人(あるじ)、腹もへったすまんずは飯と酒さ頼むあー」主人が返事をされ、へいへい承知仕りました。暫くして女中方が多くの膳を次から次へと運んできた。暫くの間、会食も進み色々と話も弾んだ。二日程逗留し時化も収まって来た。支払いを済ませた主人、世話さなったのおー、南部様も気をつけて良い船旅を、一同で一行を見送った。

然し、これが最後にならうとは誰も想像だにしなかった。南部藩御用船は松前沖を過ぎ、函館沖も何事もなく過ぎ、穏やかな航海をしていた。

様似(さまに)の沖に達し、エンルム岬岩礁も過ぎた。様似のエンムル岬岩礁は、北海道大学地質学講師と学生ら数名が、現地の岩場で調査中に筆者がたまたま釣りをしていて近くに居た。それで何を調べているのですかと話を聞いた事があった。するとここは太古の昔、今から約三千万年前に海底が隆起した岩だと言われた。地盤が海底から地上に現れた現象の事で、現在は約四百メートル高いエンルム岩礁と、向かい側にある約百メートル位のソビラ岩が、今は漁港内にあって大昔に繋がっている岩だと話を聞かされて驚いた事があった。

今は中間部が完全に海の中に没している。自然の力とは巨大だなあーとつくづく思った事があった。他にも様似はアポイ岳があって、八月にはアポイの火祭りなどがある。十日後、襟裳岬の手前幌泉集落沖を過ぎた。現在の襟裳町で江戸時代にはアイヌ民族が住む部落で、少数の和人も一緒に生活をしていた。暫くして襟裳岬の沖に達した。

江戸時代は根室、エトロフに藩船北前船は警備と物流の関係で行き来があった。文化四年(1807年)にはエトロフ島が、ロシアの攻撃を受けた。艦船による襲撃であった。この時は、若い時代で後に、大陸と樺太を探検し間宮海峡を発見した間宮林蔵も警備の任で、エトロフ島に在島していてロシアの攻撃を受けた。身の危険を感じからうじで警備の隊士と共に離島したと伝えられている。この様な事情からも警備上徳川幕府としては重要な拠点でもあった。

北方領はまた重要な物資の地でもあった。中でも上質な昆布が採れ、蟹、鮭、鰊の塩乾物、数の子、干鱈、海豹(アザラシ)の毛皮等の海産物が主な商取引であった。その途中にあって、襟裳岬は暗礁が多く八キロ程、岩礁帯が沖に迫り出す海の難所であった。その奇岩沈礁が多くの海底をなしていた。

冬になると西風が強く吹き波が高く、二千メートル級の山々が連なる日高山脈は、北海道の背骨と言われている。その高い山並みが、そのまま襟裳の海に入り込んでいる感じで、それが襟裳の岬をなしている所以である。江戸時代には日高の國と言われていた。本格的な厳冬になると、季節風の強い西風が吹き、海は青黒さを益し、黒い雲は低く垂れ風速二十メートル、時には三十メートル以上の風が吹く、波はうねりとなり、五メートル、七メートルと時折小山のような八~九メートル位の高い波が、遙か沖から打ち寄せる。正に海の難所として知られている。筆者は磯釣りもするので、夏の海、冬の海と襟裳はよく見ているし、知ってもいる。七月に入ると土用波といって、べた凪(なぎ)でも、突然大きな波が来る恐ろしい所である。他の会員であった釣り人も、波に呑まれて何人も死んでいる。

油断していると突然大波の返し波で身体を持って行かれるのである。急深な海岸が多いのも襟裳の海である。現在、襟裳岬の先端には船で遭難された人々の石碑も建っている。奇しくもこの襟裳岬で南部藩の御用船は文化三年冬に遭難したのであった。船は暗礁に乗り上げ座礁した。からうじて乗組員全員百名は、海岸の砂浜に辿り着いた。が、然し、この地は江戸時代原始林に覆われた未開の地で、アイヌ人も住んでいない辺境の地であった。その為に寒さと飢えで次から次にと命を落としていった。後は虚しく雪と風が吹くだけの闇の世界であった。それはピューピューと人の叫ぶ声の様でもあった。

春になって人々はようやく発見されるに至った。そこで浜辺の玉石に経文を一字書き、一石一字の塔を建て、懇ろ(ねんごろ)に御霊(みたま)を祀って供養された。

現在、この地の海岸一帯は砂浜となっていて、今は百人浜と地名が付いている。海岸の砂浜は襟裳岬の左側、岬港から千平(ちびら)の漁村迄、約十五キロ位ある。筆者は大潮の干潮時に千平の岩礁帯から襟裳岬の先端の岩場迄、釣り大会等のバスで入竿をする。岬の先端は大物の魚が釣れるので有名な地となっているが、然し、急深で恐ろしい海には変わりはない。夏は新緑と穏やかな青い海に青い空と、鴎が高く低くと乱舞し、浜梨(ハマナス)の花が咲き、浜では漁師のおかみさん達が、汗して昆布を干す風景は襟裳ならではの働きで、人々の共感を呼び、観光としても多くの人々が襟裳の地を踏むのである。

時には襟裳の風物、濃い霧が総てを陰し影の世界を造り出す。天からは灯台の霧笛(むてき)が寂しくボオーボオーと鳴き、幽玄の世界へと誘う。夏でも時折、南東の強風が吹き大時化となるなど、これが襟裳岬でもある。然しその景観は、晴れた日などは別天地をなしている。その千平と襟裳岬の道路の中間地帯に、今は松林と草原が続く。この松林にも漁民の人生と苦難があった。

広大な地域に汐風に強いと言われている松が植えられている。昭和五十年代になるが、地元の古老漁師に色々と話を聞いた事があって、明治時代になると北海道開拓の為に、原始林を伐採し、替わりに草を植えて牧場にされた。然し、大雨が降る度に、表面の泥が汚水となって一緒に海に流れた。長い間に泥が海底に溜まり、それらが広大な海底に広がっていった。それにより昆布が採れなくなったと言われている。

そこで昭和二十年代に入り、地元の漁師達が、試行錯誤の末に、現在の汐風に強い松を、海岸の広大な地域一帯に植えて成功された。と、話を聞かされた。その当時の古老達の顔には深い皺が刻み込まれていて、当時の苦労、苦難がにじみ出ていて、見るに余りあるものがあった。古老からその話を聞かされて漁労者の大変な御苦労を知り、頭の下がる思いであった。

「大地の恵み自然は大切である」筆者等はそれを知らずに長い間、襟裳岬の海岸で釣りをしていたことになるからだ。「それに百人浜と地名はあるが、南部藩御用船の事に関し、今日知っている人々はどれほどであろうか。」今は中間の道路際に一石一字の塔が手厚く保護され、建立されていてお堂塔となっている。

長尾先生が遠い祖先に想いを馳せ描いた作品である

蝦夷ノ風雪 第二章

蝦夷ノ風雪 第二章

長尾 全祐

江差より少し南に下ると、海岸まで迫り出す山裾に、大河の天ノ川(あまのがわ)が満面と水を湛え、白瀧の如く洋々たる様をなしている。古来、上ノ國(かみのくに)は鎌倉の昔より和人の信仰の地として崇められて来た。当時から江戸時代にかけての古跡が多く、山側には石仏らしき物が存在し、そこに歴史を感じる。上ノ國は現在漁村となってはいるが、未だに昔の面影は残されている。

少し離れていて西になるが、元、大成町太田に太田権現神社がある。海岸の崖上に社務所があって、下は深い海となっている。海の青さと何か遠い昔の神秘さを感じる。現在は大型バスも駐車出来るようになった。古くは五百六十年前の戦国時代、嘉吉元年(1440年)~三年に建立の歴史があって、霊山として人々に崇められて来た。四百八十五メートルの断崖絶壁の上に御社(おやしろ)を祀っていて、祭事には一本の鎖を頼りにして、修験者が上に登り命懸けの神事を行う。蝦夷地ではこの様にして昔より和人は、神を大切にし信仰して来たのである。

戦国・江戸時代この地域は原始のままで原生林に覆われた未開の地で、熊の生息地域でもあった。さらに下ると最北端に位置する松前藩があって、蝦夷松前藩は三万石、平安時代九百年前の源新羅三郎義光の末裔、武田信広の鎌倉時代に始まる。戦国時代になり慶長五年(1600年)福山城を築いた武田慶広が、蝦夷地交易独占の印可状を徳川家康より受け大いに繁栄した。

然しながら幕末に至り、文化四年ロシア艦船によるエトロフ島攻撃、戊辰戦争から函館戦争へと時代の流れに翻弄されていった。

現在の松前城は火災に遭い、昭和二十七年の築城となっている。城内には等身大の新撰組副長土方歳三の写真が飾られていて、土方歳三は鬼の副長と言われた京都時代の面影は無く、現代に生きる青年と何ら変わる事の無い洋装で、髪型が良く似合うハイカラな日本男児である。戊辰戦争の生き残り新撰組隊士と共に、幕府海軍総裁榎本武揚、陸軍奉行大鳥圭介らと共に、明治二年(1869年)函館戦争に参戦し、乙部、江差、上ノ國、松前、木古内、七重浜と幕府軍は、官軍と死闘を繰り返した。中でも函館五稜郭戦は両軍最大の攻防戦となった。

土方は一命をなげうち官軍と闘った。一時、官軍を撃退する程の勢いであったが、然し、函館山を攻略した官軍に攻め立てられ、攻防戦最中の一本木関門で明治二年五月十一日、白刃を振るう雄姿も、虚しく馬上で胸に銃弾を受け無念の戦死をした。遺体の埋葬地は現在も不明である。それは官軍に遺体を捕らわれるのを恐れた新撰組隊士が、秘かに別の場所に埋葬したものと言われている。享年三十五歳であった。

「武士(もののふ)の 野雪とかしや 夢は土」

「武士(もののふ)の 昔昔や 蝦夷の露」 (一刀斉全祐)

その横には同じく色彩豊かな等身大のアイヌの絵も飾られてあって、松前佳響(かきょう)の筆になるものである。また、松前佳響は松前三万石の家老をされた人物でもあった。松前佳響は江戸時代の絵師円山応挙(おうきょ)の弟子にあたる。円山応挙は狩野派で江戸時代末になるが、有名な幽霊の絵を描かれていて、寺名は忘れたが、現在もお寺には保存されている。他にも寺院に保存されている絵があって重要文化財として多く残されている。丹波の国の農家に、享保十八年(1733年)に生まれ、江戸時代にあって多くの門弟を有し、師は狩野派の石田幽汀(ゆうてい)である。松前城下には古く江戸時代の寛政とか天保時代の墓が見られる。

以前には、元禄時代の墓を筆者は見た様な気もするが、そこに松前の古い歴史が存在する。松前藩には幕末にかけ新撰組で活躍した副長助勤二番隊長となった永倉新八がいた。本名は長倉新八と言われている。永倉は新撰組にあって近藤勇、土方歳三、沖田総司らと違い、あまり新撰組の中では名が知られていない。然し乍ら剣は冴え大きな活躍をされている。永倉は江戸の藩邸で生まれ江戸で育った。

永倉は江戸の町道場に通い神道無念流の剣を修行された。それが若い時に新撰組局長近藤勇と出会い、合流して元治元年(1864年)六月五日、京都池田屋襲撃事件の際、近藤勇・沖田総司・永倉新八・藤堂平助ら四名で斬り込んでいる。敵数多くの中にあって無傷は近藤勇・永倉新八の二名だけで、流石としか言いようがない。藤堂平助は眉間を斬られ、永倉が外に出している。沖田総司は喀血して永倉が階下に降ろしている。

その後も永倉は、敵と斬り合い奮戦をされている。永倉の愛刀、氏重は刃が簓(ささら)になったと言われている。それに対し近藤の虎徹の刀は偽物であったと言われているが、相手の剣の受け方の違いかも知れないが、刃こぼれはしなかったと、後になって近藤本人が話されている。両名は刀だけでなく、身体の使い方も他の者とは違っていたのではないかと思われる。永倉新八は神道無念流の使い手とあってか、後、明治十五年(1882年)十月、北海道月形村の樺戸監獄の剣道師範となっている。

その訳は知らないが、明治十九年六月に退職となっている。明治二年(1869年)永倉新八は松前藩家老、下國東七郎の尽力に依り旧藩に帰参を許された。永倉は松前藩医杉村松柏(しょうはく)の養子となり、娘御と結婚されて、明治八年五月、杉村義衛(よしえ)と改名した。一説には自分は「義」を「衛る」為に、この名前にしたのだと言われている。

その後、明治三十二年に小樽市に移住し大正四年一月、七十七歳で死去された。「浪士豊国実記」を手録し、小樽新聞で公開され、新撰組の実在が世に知られる事となった。明治九年五月には、板橋に近藤勇・土方歳三らの石碑を建立し、死去された隊士の御霊(みたま)を祀って供養をされた。

平成十六年八月八日、北海道小樽市入船町量徳寺山門に於いて、永倉新八翁九十回忌石碑建立除幕式典で、筆者は旧会津藩の武術(一刀流剣術、抜刀術、棒術「槍」、大東流合気柔術)を修行していた関係から「邪気払いの義」で、式典の精霊に対し、巻藁の抜き打ち左右袈裟斬り、水平斬りで邪気を払わせて頂いた。

当日は東京新撰組同好会、北海道同好会と全国の新撰組支持者、小樽市民約五百名が集い、盛大に執り行われた。百数十年過ぎた今日でも、若くして命を絶った士道に対する人々の顕れであらうか。「筆者と致しましても大変な名誉を戴きました。」終了後、墓前にて門下生と共に手を合わせ、冥福をお祈り致しまして、剣の心を深く誓ったものでありました。また、筆者と致しましても、特別な感慨が湧いて来たもので有ります。(お墓ではなく大きな石が置いてある。松前を見望の為と思われる)

現在お墓は、小樽市の高台にありまして、遠くに青い海と汽船、松前を遠くに見て、望む景観は素晴らしいものがあります。風雲急を告げる慶応・明治の会津藩は、新撰組を配下に置いた為に、会津藩主京都守護職であった松平容保は、長州の徹底した恨みをかった。恨みに恨まれたのである。それは京都で長州藩士が新撰組の凶刃により数多くの死者を出したことにあった。多くの有能な人物を失った長州藩としては絶対に許せなかったのである。

他にも蛤御門の長州に対する弾圧的な戦いもあった。慶応四年・明治元年(1868年)会津戊辰戦争で、長州薩摩藩からの徹底的な攻撃を受けた。砲撃により城下が破壊を受け、会津は多くの死者を出した。哀れ戦死者は半年以上も埋葬を許される事はなかった。野晒しの死者に手を付ける事は官命により出来なかったのである。それは正に無念であり無残としか言いようがなかった。長州薩摩の近代兵器に為す術もなかったのである。官軍が使用した銃は、元込め式の弾と薬莢(やっきょう)が一体となった銃弾であった。

それに対し会津が使用した小銃は、先込め式の弾と火薬が別になった旧式の銃であった。大砲にしても長距離砲の近代的な砲であり、戦いは火を見るよりも明らかに不利であった。小銃にしても相手が五発撃てるのに対して、会津の銃は一発しか撃つことが出来なかったのである。白虎隊士十五、六歳の少年に始まり、婦女子に至るまで、旧式の銃、弓、薙刀など旧態の武器を取り、死をもって敵軍の攻撃に晒された。「それは正に(死)地獄としか言いようがなかった。総ての恥をも無とする戦いであった。」「それは正に会津人の精神的な戦いか。」はたまた「会津魂の為せる戦いか」であったのか。

参謀板垣退助、伊地知正治らの率いる三千の大軍により、会津若松城は大破、城下の町並みは炎で灰燼に帰したのである。最早これまでとし、我が身を挺して、松平容保は無条件降伏をしたのである。最も悲惨だったのは家老西郷頼母一族であった。妻千重子は三十四歳であったが家族共々二十一名が家老宅で自刃して果てた。長女細布子(たえこ)は十六歳から季子(すえこ)二歳の幼女も含まれて、それは哀れとしか言いようがない。

千重子は死に際し辞世の句を読まれている。「なよ竹の風にまかする身ながらもたわまぬ節はありとこそきけ」と詠んだ。それは自分達の身は藩に全てを任せるとの事であるとされる。

西郷頼母は再三に渡り京都守護職辞退を松平容保に進言したが、それらは聞き入れる事はなかった。反対に蟄居を申し渡された。これが悲劇の始まりとなった。もはや主君に意見を述べる者はいなかったのである。他の家老達も我が身が大切であった。若い松平容保は、まんまと幕閣の松平慶永(よしなが)に乗せられてしまったのである。早い話が巧く騙されたのである。

松平慶永は十二代将軍徳川家慶に一字を賜った人物で、政略に長けていた人物であるとされる。田安斉匡(なりただ)の六男で徳川家慶の命により、天保九年(1838年)十一歳で福井藩藩主となり、後に京都守護職に就いている。それは松平容保に押し付けた様なもので、ここに会津の悲劇があった。

松平容保と言われる人物は、非常に義理を重んじる藩主であった。徳川将軍家を守る使命が初代藩主保科正之(ほしなまさゆき)の時代に、家訓十五ヶ条に残され、この家訓が会津人を束縛していた。松平慶永はこれを巧く使った事になる。保科は三代正容(まさかた)の時に松平性を名乗っている。松平慶永は現在のNHKテレビ篤姫で実直な人物で劇画されていて、清新な人物像にされているが、実際の人物像はどろどろとした人物であったと言われている。御維新後に従一位勲一等に叙せられている。反対に会津は賊軍の汚名を着せられた。正に会津の悲劇がここにあった。「腸(はらわた)もたゆむ思い」と西郷頼母は嘆いたと言われている。

明治二年西郷頼母は会津を出払う様にして函館戦争に参戦した。然し、虚しくも死地を得る事は叶わず官軍に捕われの身となり、上州館林藩に幽閉された。その後、解放の身となり明治二十二年(1889年)四月三十日、霊山(りょうざん)神社の宮司となり十年を過ごした。明治三十二年宮司を辞し、三十八年七十六歳で死去された。亡き子供達の分まで生きた事になる。哀れだったのは会津藩士たちも同じであった。戊辰戦争では四百六十名以上の戦死者を出し、明治三年三月新政府の命令により、青森県下北半島に移住させられた。

その半島は冬になると深い雪に閉ざされた。海からは北西の強い寒風が吹きつける荒地の狭い地域に島流しに遭う様にして、一万四千二百八十六名の藩士は、強制移住させられた。斗南藩と藩名は付くが、名ばかりで火山灰地が多く満足に農産物も穫れず、冬になって多くの婦女子に餓死者を出した。

そこで一部の藩士は新天地を求めて、北海道余市・仁木の地に移住された。昭和四十年頃に余市町で藩士の事に関する会津マメ本が出ていて、現在も末裔は北の地で農業などをされている。

今でこそ新種改良されて、寒地でも、米が穫れるようになったが、当時は稗・粟・蕎麦・ジャガイモなどしか穫れず、藩士は死ぬ思いをして生活した。今も一部の末裔は半島で厳しい生活を余儀なくされている。

藩士は明治十四年迄には会津若松地方に帰ることは、官命により許されなかった。その後、帰参を許される根拠となったのは、明治十年(1877年)の西南戦争にある。会津人の中に警視庁抜刀隊巡査となって西郷隆盛軍と戦った、その功績にあった。そこでも捨て石となって多くの会津人が死んだ。奇しくも大老井伊直弼が桜田門外で暗殺された、万延元年(1860年)十月十日、会津坂下御池の武田屋敷で生まれた郷士武田惣角源正義もその中の一人であった。北海道白滝村に移住し、この地で剣術、柔術を指導して道内を廻った。

明治二年、三年(1869年)に会津藩剣術師範渋谷東馬に、会津小野派一刀流剣術の教伝を本格的に受ける。「伝統と継承」、それは技の育成にあったと言われている。剣の教伝は秘密裏の裡に行われている。それは官軍の命により一切の武術修練を禁止されていた事にあった。

渋谷東馬は天保三年(1832年)十月十三日の生まれで、会津藩医生江寛隆(なまえかんりゅう)の第三子として生を享けた。渋谷家の養子となり、剣一筋に生きた人物で京都禁門の変では、松平容保の警護役をされた。戊辰戦争に参戦し、明治三十七年(1904年)五月六日、七十三歳で死去された。現在のお墓は会津坂下町定林寺(じょうりんじ)墓地内に在る。

小野派一刀流は開祖伊東一刀斉景久から小野次郎衛門忠明に瓶割りの刀(備前一文字)と共に一刀流免許を伝承された。瓶割りの刀には伝記があって、瓶の中に逃げた賊を一刀斉景久が瓶ごと刀で賊を斬った事に由来している。

小野忠明は青年期、御子神典膳(みこがみてんぜん)と名乗っている。師の一刀斉景久と共に、諸国を修行して歩いた。時は戦国時代で剣が隆盛の時代であった。その後、小野忠明は徳川将軍家指南役となり、五百石を賜っている。当時三代将軍徳川家光の異母弟であった保科正之が、会津藩二十八万石初代藩主となられた時に、一緒に会津の地へ一刀流も伝承されたものであった。一刀流剣は戦国時代、江戸時代と、現在も同じであるが、昔より木刀は真剣に近い重量と長さの木刀を使用した。鐔(つば)はなく鐔があると、安心感から相手の木刀を手元に呼び込む癖がつく、それを防ぐことにあった。真剣も木刀も同じであるが、木刀の中心から先に近い部所で相手の剣、木刀を受けるか、払う修練を何度も繰り返す。それによって無意識「気」の内に技が出るようになる。昔よりこのようにして修行をして来た。一刀流には十八本の剣技があり、この技を使って修行、実践をされて来た。一刀流は音無しの剣法と言われ、声を発してはならない、無の剣である。

一瞬であるが一刀流には斬り返しとなる剣技もある。現代剣道の竹刀のような速い技は出来ない。竹刀は真剣の十五、六分の一しか重量がなく、真剣ではあのような技は不可能である。何故か、刀の重さで前のめりとなるからで、それは足の爪先立ちにある。剣術では古来より足は撞木(しゅもく)の足と言い、爪先も踵も全部を地に着けて、剣の修練をして来た。現在も同じ修練である。

剣術には昔より一文字腰と言って特殊な足腰技もあった。現在もその技は使われている。

「江戸時代には道場(榊原道場)に小豆を蒔いて剣の修行をした」と武田惣角正義が山本角義に話をされている。それはどのよう状態にあっても相手の剣を受け、払い、斬り込める体勢を作る身体にあるとされる。木刀は相手に対し面頭は寸止めの技となした。剣術には昔より心得があって、「斬り結ぶ太刀の下こそ地獄なれ、踏み込みて見よ、そこが極楽」と文献にもある。伊藤一刀斉景久は瓶割りの刀を使い二十三度の真剣勝負をされたとある。

幕末に至りその瓶割りの刀は、小野家より幕臣山岡鉄舟が賜った。一刀流小野次郎衛門忠明は差料として波平(なみひら)行安の二尺八寸の刀を所持されていた。この刀は大坂夏の陣で、二代将軍秀忠の与力をされた時に、陣太刀として使われている。父方の姓は神子上、母方の姓は小野と言われている。江戸時代には武田惣角の話によると、真剣に強い剣士と竹刀に強い剣士が居たと山本角義に話をされている。藩祖保科正之により、会津の地へと広めた剣は会津小野派一刀流として、会津武士の拠所として二百五十年の間、代々に亘り受け継がれて来たものであった。

現在の会津若松地方には、小野派一刀流は伝承されていない。その剣を受け継ぎ武田惣角正義は、明治三十一年(1898年)元家老西郷頼母の助言指導により、会津藩古来の柔術、御式内(ごしきうち)を大東流合気柔術として本格的に指導を受けた。御式内は江戸時代門外不出の技として継承されて来たものである。それは他流柔術には見ることの出来なかった特殊な気の技があったことである。上級藩士の護身武術として秘かに継承されて来たものである。

長い間、修練する事により、筆者も二本の指を持たせ、左右共相手の二人位は投げる事が出来る様になった。一本の指を持たせて相手の頭に手を触れて、五人を並べ一撃で倒す事も可能である。総ては修練である。講習会で名古屋、東京で実際に技を掛けて門下生に公開をしている。但し、それは一般の人に対してであって、筆者は黄色人種、黒人の百八十センチ位の人達にも実際に技を掛けているので掛かるものと思うが世界大会で白人、黒人にも掛けた。ただ中には掛かりが悪い人々もいる。

北海道白滝村で大正四年~十年合気道開祖植芝盛平、同十年、日本躰道井上方軒、昭和十年、八光流柔術開祖奥山龍峰らを弟子として指導、大東流合気柔術の免許を許した。武田惣角正義は明治・大正・昭和と全国に門弟三万人、陸軍・海軍の中将、大将級の軍人に指導し、海軍大将竹下勇、同中将浅野正恭、陸軍少将三浦真(まこと)の軍人、警察署長以下署員を指導された。函館市では大正時代に裁判所判事にも指導をされている。

明治・大正の初め北海道開拓で解放された無法地帯にヤクザ者が流れて来た。裁判所を襲撃する事件が多発し、そこで武田惣角は裁判所の警護も担当されるに至った。この時にはヤクザ数名を斬っている。門人の海軍中将浅野正恭の孫に、筆者は東京都文京区の体育館で講習会があった時に、大東流を指導した事があって、その時に中将の大東流免許状を拝見させてもらった事がある。筆者の師匠山本角義は、最後の内弟子で、昭和十二年の入門である。

昭和十四年、東京朝日新聞社の営業局長であった石井光次郎が、初めて合気道の植芝盛平を武術の指導者として紹介した関係から、昭和十四年大阪朝日新聞社の営業局長刀禰館(とねだて)正雄、同じく庶務部長久琢磨(ひさたくま)に、師匠であった武田惣角正義が、直接大東流合気柔術を社の護身武術として指導、免許皆伝を許された。石井光次郎は戦後国会議員として、国の為に活躍された。

他に、社員吉村義照、川添邦吉、中津平三郎らも指導を受け、教授代理を許されている。当時の昭和は不穏な時代で険悪な世相であった。五・一五事件、二・二六事件など、陸軍将校などに首相が暗殺される時代であった。中国大陸では軍部の独走による満州事変など戦争に次ぐ戦争の時代であった。赤紙一枚で国民は死地に赴いた。

その暗い昭和は、軍人が首相となる異常な時代でもあった。昭和三年三月皇室の久ノ宮内親王御逝去に際し、新聞社校正係の失態から筆禍事件となり、政友会の院外団と右翼が社に押し掛け、ピストル、刀で守衛を脅し、工場内の輪転機に金剛砂を振りかけて、印刷を妨害する騒ぎとなった。そこで社の警護の為に武術を出来る人物として、養成したものであるとされている。

この時に大東流柔術の他に棒術、一刀流剣術も一緒に指導をされたものであった。久琢磨も山本角義も大変仲が良く、大阪・東京を戦前・戦後、行き来をされていた。武田惣角正義はこの時に本部長をされている。

武田惣角が十九歳位の若い時に、明治十年(1877年)西南戦争の時代であったが、元家老西郷頼母の命により「お前行ってこいと言われ」、そこで西郷隆盛の軍に参加しようと、門司まで行ったが、官軍が二重に取り囲んでいて、九州に渡れなかったと後になって山本角義に話をされている。

この事があってか、西郷頼母は一時、明治政府官軍に嫌疑を掛けられたと言われている。その後どうなったか不明である。武田惣角の父、惣吉は相撲の大関力士であったが、京都禁門の変では大砲の隊長を勤めている。長州軍を撃退した勲功により、祖父武田惣右衛門が、藩主松平容保より総絹で出来た紫の大名が身に着ける大羽織紐を拝領している。

武田惣右衛門は会津神道精武流剣術、抜刀術の使い手でもあった。その剣を孫の武田惣角に教伝された人物でもある。家宝であったその羽織の紐は、明治に入り武田惣角正義が身に着けていたが、筆者の師匠山本角義が、昭和十七年、太刀一振りと共に大東流免許印などと共に賜った。現在写真となって羽織の紐が一緒に見られる。明治・大正・昭和の時代に、朝敵、賊軍であった武田惣角が、軍人と警察関係者の大人物に、何故、武術を指導する事が出来たのか、不思議とする所である。

それは西郷隆盛の弟であった明治新政府の大人物西郷従道(つぐみち)が、北海道へ渡った時に、武田惣角が一緒に随行していた事にあった。西郷従道は後に明治二十年頃、北海道開拓庁長官に就任している。この時代に武田惣角は、大いに世話になったものと思われる。師匠の話によると大隈重信とも関係があったと言われているが、色々な人脈があったと思われる。

昭和六年には新聞紙上で不思議な術を使う人物が居ると世間に報道された。それは大東流の気之合気(きのあいき)を使った事にあった。大東流の合気の術には体之合気、小手之合気が、大東流柔術の技の中にある。明治中期嘉納治五郎に師事し、柔道の技を極め小説のモデルとなった姿三四郎は、西郷四郎の事である。西郷頼母の養子となり大東流柔術の技も修行された。

この西郷四郎は柔道で山嵐の大技を使い四天王の一人と言われ、小説のモデルになったと言われている。そもそも山嵐の技は大東流の技で、現在の柔道には山嵐の技はない。それは西郷四郎にしか技が使えなかった事にある。

今日、柔道の中には一部男性も女性も同じであるが、体重量のある者が日本柔道であると、勘違いをされている節もある。体重量があると確かに相手に倒されにくい。ヨーロッパ方式になり、レスリング式柔道となった感もある。然し乍ら、明治・大正時代の柔道は、一般体重の人々が速攻技を使い、神技と言われる様な柔道をされていた事にある。大東流では腰車の技として、現在も継承し修練をされている。

会津若松市の西郷頼母家老宅には、西郷四郎の銅像が立っていて、山嵐の技と思われるが、左側腰から相手を投げている。然し乍ら、西郷四郎の弓を引いている写真を見ると、左手で弓を持ち、右手で矢を保持しているので、右利きと思われる。右利きの人は左側体からは、なかなか相手を投げる事は難しい。製作者がそれを知らなかったかは、分からないが、筆者が見るに、それは体柔として不思議とする所ではある。

山嵐も大東流腰車も同じであるが、技に特徴があって、左手四本の指を使う、小指は使わない。小指を使うと力が入らず技は掛かり難くなる。瞬時ではあるが、それは三本の指を相手の袖口に入れる事にある。小指は袖口の外側に出し、相手の腕の関節を取るにある。右手は全指を使い相手の左襟を掴む、体を引くようにして相手を浮かし、自分の腰に乗せて相手を投げるのである。これが大東流柔術腰車の特徴である。武田惣角正義から最後まで大東流合気柔術の継承免許を許された門弟は明治・大正・昭和の時代、岩淵義右衛門・下江秀太郎・原田信蔵・楠本康一郎・佐川子之吉(ねのきち)・宮野彦次郎・松田豊作・吉田幸太郎(吉田は戦後プロレスの力道山に大東流の技、腕ひしぎ、足固め技などを指導した事があると言われている)堀川泰宗・浅野正孝・前菊太郎・堀川幸道・佐藤敬輔・横山栄二郎・佐川幸義・刀禰舘正雄・久琢磨・武田時宗・内弟子は山本角義である。山本は最後の内弟子で角と義の二字を戴いている。

武田惣角は昭和十八年四月二十四日青森市の伊東旅館で死去された。一緒に苦楽を共にし、世話役をされて居た山本角義が死に水を取られたが、享年八十五歳であった。幕末の激動動乱の時代に多くの人物が登場した。会津の士として幕末・明治・大正・昭和と生きた人物の死であった。現在、お墓は北海道網走市に在る。武田惣角の遠祖は、奥州平泉、後三年の役の源新羅三郎義光であり、初代藤原清衡(きよひら)の時代である。(九百年位前)

武田家は古く陰陽道を司る家系と言われている。山本角義は本名は山本留吉、昭和五十七年一月三十一日死去され、享年六十七歳であった。お墓は北海道苫小牧市の霊園内に在る。山本角義は桃の節句の大正三年三月三日に生を享けている。

余談であるが筆者の遠祖も、平新九郎景村である。長尾郷に土着し、地名を冠して長尾新九郎景村となる。今の横浜市戸塚区と言われている。戦国期、越後の国主の上杉謙信の旧名は、長尾平景虎であり遠い一族である。

関ケ原合戦後、祖先は仙台藩亘理支藩二万五千五百石伊達成実(しげさね)の家来となり幕末となった。幕末最後の藩主は伊達邦成(くにしげ)である。明治政府の命令により、家臣と共に北海道有珠郡(うすぐん)伊達村に、明治三年三月と十月(※注)の二度に渡る移住があり、大地の侍として余りにも有名である。子供の頃には甲冑を着用して、馬上武者として祭りには道路を通った。母方の遠祖は亘理藩家老常盤(ときわ)七郎左衛門であり、娘が唯木家に嫁した。後に渡部から長尾姓となった。祖父長尾兵太郎と共に、幕末・明治の変動を生きた人々であった。

山本角義の話によると、武田惣角は明治・大正時代に真剣勝負六度、中でも明治時代に、一度に三人を斬って裁判問題になった事もあったと言われているが、この事件では後に無罪になっている。武田惣角は用心深い性格で、夜寝る時には、蒲団の脇に刀を隠すようにして枕の下には短刀を入れ、枕元には鉄扇を置いて寝たと山本角義より話を聞いた。昼間は窓のない隅の方に寄り掛かって転寝(うたたね)をしていた。どこの道場に行っても武術を指導されている時には、必ず懐に短刀を忍ばせていた。山本角義が実際にそれを見ている。

山本以外の者が入れたお茶は絶対に飲まなかった。他人が入れたお茶は、他の者が飲んではじめて飲んだと言われている。内弟子の山本角義であったからこそ、実話として語られた事であって、他の弟子には知られていない。

いつも大刀と自前の茶碗は山本が持参して指導されていた。他には門人の英名録を信玄袋に入れて、山本が一緒に背負って歩いている。その茶碗は山本角義が昭和十七年に大刀と共に戴いている。大変に用心深い人物であった。筆者は山本角義先生より、まだまだ多くの逸話を聞かせて頂いた。会津武士道の精神を貫いた一生涯であった。

※注

伊達村への移住が完了したのは明治十二年から最後は明治十四年と言われている。

常盤家の娘は「やえ」

唯木源七郎の娘は「やまお」(明治十四年生まれ)

生まれた娘が渡部右門(明治六年生まれ)の妻となり、

生まれた娘が私の母「ハギコ」である

ハギコは三女

最後の娘は七女で

母親の名前から「やえ」としたとある

駿河ノ國ノ富士は美しい

田子ノ浦 うちでて見れば 眞白ろにぞ

富士ノ高嶺に 雪は降りける

奈良時代千三百年 山部赤人(やまべのあかひと)

【蝦夷ノ風雪(文章、文字、画像)の転載、複製等を固く禁じます。R5.5.8 神刀柔進会代表 平岡祥淑】